モチベーションに勝る方法なし!

- happyhealthlab

- 2024年4月16日

- 読了時間: 2分

前回,習慣化できるもの(歯磨きや通勤など)と習慣化できないものがあるとお伝えしました.みなさんはどうでしょうか?

意識しているかどうかは別として,口が臭い状態で人と会いたくないなと思ったり,無断欠勤して怒られて会社クビになりたくないと思うからこそ,歯磨きも通勤もできるわけですよね.そこには「モチベーション(動機づけ)」があるわけです.

モチベーションという言葉を定義してみると,

「理想的な状態や具体的な行動を達成するために実施する行動(活動)の強弱を調整する,生物学的・認知的・社会的な調節の中核にあるプロセスを説明するもの」

ということみたいですが,ちょっと難しい言葉ですよね.

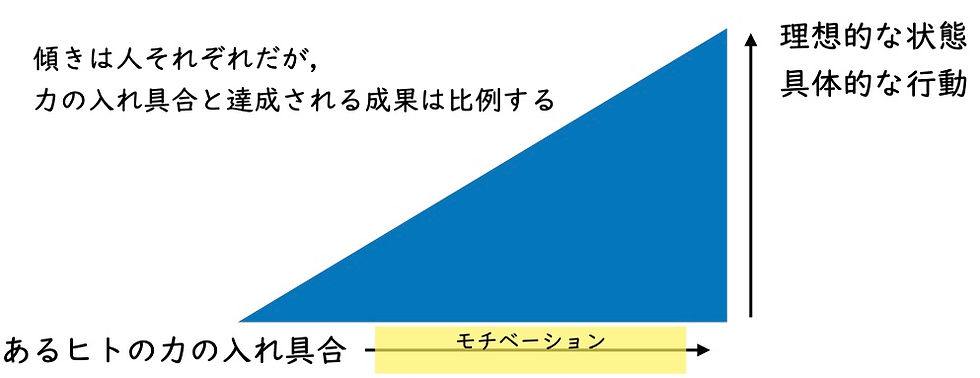

要は,何かを成し遂げるために実施する行動に対して,どれぐらい自分の力を込めるのかを示すモノと理解すると良いかもしれません.

『モチベーションが高い』というのは「何かを成し遂げるために,自分の力をかなり込めて行動を起こす」ということになります.だいたい,力の入れ具合が大きければ,できる行動や達成される状況はより良いものになりますよね.

モチベーションって,みんな同じなんでしょうか?

モチベーションには3種類あると言われています.和訳がうまくないかもしれませんが,

食欲型 appetitive:具体的な行動を達成する過程自体が喜びをもたらす.脳内のドパミンが関連.

嫌悪感型 aversive:具体的な行動や理想的な状態を達成する過程で発生する脅威や罰を避けることで安心がもたらされる.ストレス系(交感神経系)が関連.

自己主張型 assertive:ある状態を維持しようとすることでリラクゼーションが得られる.非欲求系(副交感神経)が関連.

1,2は「変化を求める」ときのモチベーションになりやすく,3は現状維持を求めるときのモチベーションに強く影響します.

あまり明確な記載はありませんが,人によって「どういうモチベーションが強くなりやすいのか」が違う気がします.例えば,私自身について言うと,食欲型で「何かをしていることが楽しい」タイプで,現状が変化することを厭わないので自己主張型ではないのだと思います.みなさんはどうですか?

実は,この3種類のモチベーションは,前回お示しした行動変容のステージに強く影響してきます.例えば,食欲型はパッとした思いつきで行動が開始できてしまいますが,楽しくなくなると継続できません.一方,嫌悪感型は準備期を必要としますが着実にゴールに向かって行動を続けることができます.どちらも良い点がありますし,悪い点がありますので,次回その辺りのお話をさせていただきます.

コメント